Sin salud en casa: la epidemia de la precariedad habitacional en la región metropolitana

"La precariedad está en todas partes". Con esta proclama el sociólogo Pierre Bourdieu vaticinó, en 1997, uno de los grandes leitmotivs de nuestro siglo XXI. Sin embargo, la realidad ha demostrado ir más allá de su intuición. La neoliberalización de los estados del bienestar ha tenido como consecuencia que la precariedad, tradicionalmente vinculada a la incertidumbre laboral, haya ocupado espacios de la vida que hasta ahora parecían blindados. Una de las nuevas cabezas de esta hidra es la precariedad habitacional.

Si en la denominada "España feliz" de finales del siglo pasado el acceso a la vivienda parecía asegurado gracias a la expansión del mercado inmobiliario e hipotecario, así como a la promoción de viviendas de protección oficial, hoy la precariedad habitacional se ha convertido en un tema central e inédito del debate público y social. Ya son comunes las noticias sobre la subida de los precios de la vivienda, las dificultades para acceder a una vivienda digna por parte de las personas jóvenes o migradas, o el fracaso colectivo de desahucios a familias trabajadoras. A pesar de todo, son pocos los estudios que han intentado investigar cómo este nuevo fenómeno de la precariedad habitacional empieza a afectar a nuestro día a día, en concreto a nuestra salud. Y tampoco abordan una pregunta aún más fundamental: ¿Qué es la precariedad habitacional?

En este artículo, intentaremos resolver estas dos cuestiones presentando los resultados obtenidos en el informe titulado: El derecho a la vivienda digna bajo amenaza: Un análisis de la precariedad habitacional y la salud en la región metropolitana de Barcelona (Beca Santacana 2023). Este informe estructurado en dos partes, tiene la intención de definir la precariedad habitacional y estimar cuál es su impacto atribuible absoluto en la mala salud de los individuos en la región.

¿Qué es la precariedad habitacional?

Lo primero de todo es mencionar que no existe un consenso claro sobre cómo definir la precariedad habitacional. Múltiples definiciones se utilizan tanto en el ámbito académico como en el social. Mientras que algunos enfatizan la falta de asequibilidad de las viviendas, otros se concentran más en la falta de calidad de las viviendas o en la inherente inestabilidad del mercado de alquiler. Para intentar romper esta confusión, el informe explora, a través de 24 entrevistas, cómo se entiende, percibe y experimenta la precariedad habitacional en nuestro contexto.

Uno de los hallazgos principales ha sido que, más allá de entender la precariedad habitacional como algo único, debemos comprenderlo como una realidad multifacética vinculada a la pérdida de control sobre el propio hogar, núcleo de una incertidumbre que contamina todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta incertidumbre y falta de control se refleja en seis dimensiones clave: inasequibilidad, inseguridad, inaccesibilidad, cohabitación forzada, calidad de la vivienda y falta/vulneración de los derechos habitacionales. Presentamos un resumen de las principales características:

- Inasequibilidad: Se refiere a la incapacidad de los hogares para sufragar su vivienda, lo que pone en riesgo su seguridad económica.

- Inseguridad: Hace referencia a la inestabilidad de los hogares provocada por traslados forzados y desahucios, tanto visibles como invisibles.

- Inaccesibilidad: Además de los altos precios de la vivienda, refleja la dificultad de encontrar alternativas habitacionales debido a la fuerte competencia del mercado. Esto incluye criterios laborales, sociales y raciales inalcanzables, la necesidad de presentar múltiples documentos, visitas colectivas y la pérdida de oportunidades por no contactar rápidamente.

- Cohabitación forzada: Refleja situaciones cada vez más habituales en la región metropolitana, donde las personas comparten vivienda involuntariamente, a menudo sin control sobre con quién conviven y en qué condiciones.

- Calidad de la vivienda: Incluye aspectos materiales que deterioran la dignidad del hogar, como humedades, falta de luz y ventilación, plagas, hacinamiento y falta de espacio.

- Falta o vulneración de los derechos habitacionales: Se trata de situaciones donde los derechos básicos no están reconocidos, como hogares sin contrato, contratos verbales, duración indefinida o alquileres por habitaciones. También incluye el abuso por parte de la propiedad o el intermediario, como amenazas de expulsión o el no cumplimiento de reparaciones e inspecciones acordadas.

La precariedad habitacional en la región metropolitana y su impacto en la salud

En la segunda fase del artículo, a pesar de la parcial falta de datos existentes, tratamos de estudiar cuál es la distribución social de la precariedad habitacional y su impacto en la salud en el periodo 2017-2019 en la región metropolitana de Barcelona. Para ello, hemos construido un indicador cuantitativo de la precariedad habitacional que incluye las dimensiones de asequibilidad, inseguridad y calidad de la vivienda. El índice resultante va del 0 al 3.

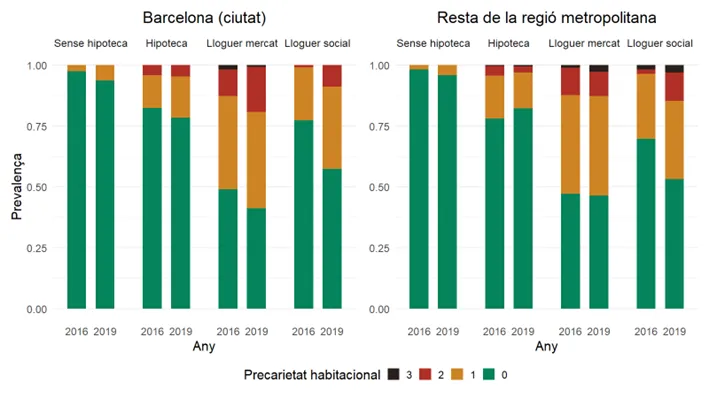

Como podemos ver en el gráfico, hemos comparado la distribución de la precariedad habitacional en Barcelona y el resto del área metropolitana en 2016 y 2019. Se observa que la precariedad es más alta en las situaciones de alquiler a precio de mercado, seguido por las de alquiler social, propiedad con hipoteca y, finalmente, sin hipoteca. El periodo analizado muestra un empeoramiento general de las condiciones, especialmente en la ciudad de Barcelona, donde aumentó la precariedad tanto en propietarios y propietarias con hipoteca como en familias inquilas a precio de mercado. Por ejemplo, durante este periodo, la precariedad del alquiler a precio de mercado (uno o más niveles) subió en la capital catalana del 50,98 % al 58,85 % de los hogares en esta situación. Mientras tanto, en el resto del área metropolitana, la situación se mantuvo más estable o mostró una leve mejora, aunque los niveles iniciales de precariedad continuaban siendo elevados en los hogares de alquiler a precio de mercado.

Gráfico 1: Evolución de la precariedad en la ciudad de Barcelona y en el resto de la región metropolitana (2016-2019)

Adicionalmente, el informe realiza una fotografía de la desigualdad social de la precariedad habitacional señalando que ésta se concentra principalmente en los siguientes colectivos vulnerabilizados: hogares encabezados por mujeres, por personas jóvenes, hogares de menores ingresos y colectivos migrantes nacidos fuera de Europa.

Gráfico 2: Fotografía de la desigualdad social de la precariedad habitacional

¿Cómo impacta en nuestra salud?

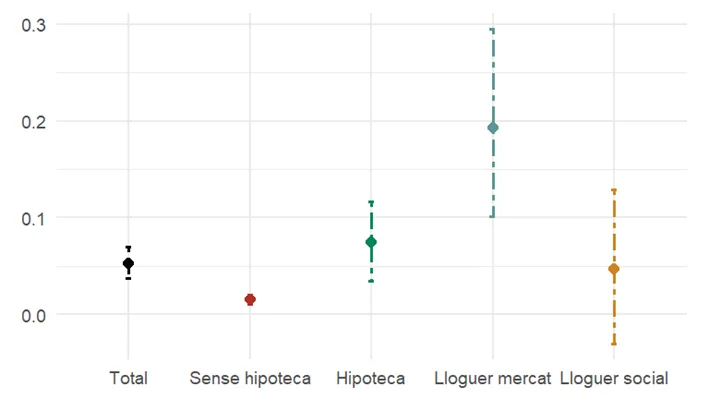

Finalmente se estudia cómo la precariedad habitacional impacta en la salud poblacional en la región metropolitana de Barcelona en el periodo especificado. Para realizarlo, calculamos el porcentaje de casos de mala salud autopercibida que pueden ser atribuibles a la precariedad habitacional. Las estimaciones muestran que, en el conjunto de la población, aproximadamente entre el 3,74 % y el 6,99 % de los casos de mala salud autopercibida son atribuibles a esta realidad. Sin embargo, esta cifra esconde una notable desigualdad según el régimen de tenencia. Mientras que el impacto es mínimo entre los hogares de propietarias sin hipoteca (1,03 % -2,01 %), resulta especialmente elevado entre los que se encuentran en situación de alquiler a precio de mercado (10,1 % - 29,5 % de los casos de mala salud autopercibida), seguidas de los hogares en propiedad con hipoteca, que también presentan un efecto relevante pero más moderado (3,41 % - 11,7 %).

Gráfico 3: Porcentaje de casos de mala salud autopercibida atribuibles a la precariedad habitacional durante el periodo 2016-2019

Conclusión

La precariedad habitacional es un fenómeno reciente que ha puesto bajo amenaza el derecho a una vivienda digna debido a la neoliberalización de los sistemas residenciales. En este contexto, la región metropolitana de Barcelona se ha convertido en uno de los epicentros de esta crisis. El informe El derecho a la vivienda digna bajo amenaza: Un análisis de la precariedad habitacional y la salud en la región metropolitana de Barcelona nació con el objetivo de comprender la precariedad habitacional y analizar su impacto sobre la salud de los hogares de la región y ha servido para sacar una serie de conclusiones al respecto.

Lo primero que se ha constatado es que la precariedad habitacional no sólo se manifiesta en la asequibilidad o en vivir de alquiler, sino también en formas más complejas vinculadas a la inseguridad, la inaccesibilidad, la calidad de la vivienda, la falta de derechos y la alienación. La falta de control y autonomía sobre las propias condiciones habitacionales genera un estado generalizado de incertidumbre que afecta decisivamente a todos los aspectos de la vida. No se trata sólo de tener un techo, sino de la capacidad de construir vidas seguras, saludables y con autonomía.

En este sentido, los resultados cuantitativos del informe muestran con claridad que la precariedad habitacional se ha consolidado como un gran reto social de la región metropolitana de Barcelona. Lejos de ser un fenómeno marginal, afecta a amplias capas de la población, aunque su incidencia es especialmente desigual y elevada entre los hogares de alquiler a precio de mercado y los colectivos más vulnerabilizados. Además, el informe también pone de manifiesto un aspecto a menudo ignorado: la precariedad habitacional no sólo es una cuestión residencial, sino un determinante social clave de la salud.

Frente a este panorama, se defiende la necesidad de una estrategia integral que combine políticas reformistas, como la regulación del alquiler o la protección de las personas arrendaderas y las propietarias con hipoteca, conjuntamente con medidas transformadoras centradas en reducir la mercantilización del mercado y en constituir un parque de vivienda pública y social. Además, esta estrategia debe incluir intervenciones específicas para los grupos más excluidos y sistemas de datos sólidos para su seguimiento y evaluación.