Cuarentena inversa, anestesia política y desigualdad en el mundo postpandemia

En el año 2010 llegó a mis manos Shopping Our Way to Safety: How We Changed from Protecting the Environment to Protecting Ourselves, de Andrew Szasz. En este libro, Szasz explica como en plena escalada armamentística de la guerra fría, con la crisis de los mísiles cubanos de 1962 como momento de máxima tensión, el auge del negocio de los refugios antinucleares hizo que éstos fueran asequibles para más y más familias en la pujante economía americana. Evidentemente, muchos de estos supuestos refugios no hubieran resistido mínimamente un ataque nuclear real, pero la sensación de protección transmitida eficazmente por el marketing hizo que algunos asesores científicos de la Casa Blanca temieran que la preocupación de la población norteamericana frente a un posible ataque nuclear de la Unión Soviética disminuyera drásticamente en las encuestas y, con ella, la presión política por evitar el conflicto. Pero también advirtieron que para los soviéticos sería una señal para acelerar un posible primer ataque. En definitiva, más refugios significaban hacer más factible el desastre. Con este razonamiento, desaconsejaron la puesta en marcha de un programa público de apoyo a la construcción masiva de refugios y al mismo tiempo, afortunadamente, la tensión comenzó a reducirse.

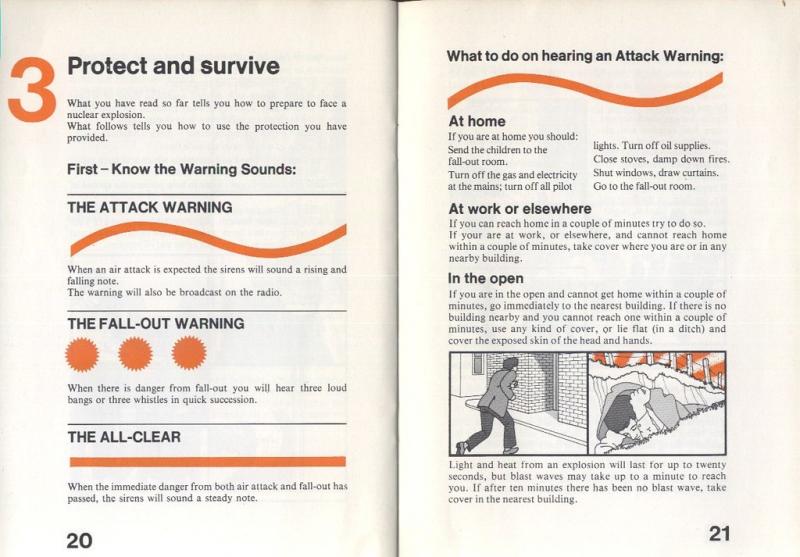

Campaña 'Protect and survive'. Wikicommons

Szazs utiliza este episodio para ilustrar, con diferentes paralelismos, como la mercantilización de remedios individualizados contra los riesgos de nuestro mundo, en particular los que tienen que ver con el medioambiente y la salud, reducen el interés de la ciudadanía en que los gobiernos actúen de manera decidida contra estos riesgos. Es el fenómeno que el autor llama “cuarentena inversa”, en el sentido que una mayor capacidad de consumo permite aislarse a los que son “sanos” de un entorno cada vez más insalubre, lo sea o no en realidad. El consumo, como dice el título del libro, como vía hacia la seguridad.

Uno de los paralelismos que más usa es el del agua corriente. La desconfianza, en ocasiones inducida y sin fundamento, hacia el agua del grifo, junto a la reducción progresiva del precio del agua embotellada, lleva a una popularización del consumo de ésta última. Aquí, de nuevo, la consecuencia es una reducción del interés hacia las políticas que pueden asegurar la calidad del agua corriente: se esparce una “anestesia política”, en palabras de Szasz, que el señala como el extremo opuesto a lo que representan las movilizaciones sociales.

En todos los casos analizados, quién sale perdiendo es aquella parte de la población que no se puede permitir el consumo de bienes o servicios que ofrecen protección (real o figurada) y que, además, pierde las alianzas sociales con las clases medias para reclamar las políticas necesarias para tratar los problemas desde sus raíces. Resultado: las desigualdades se amplían de manera continuada entre quién puede acceder al consumo y quién no, mientras, irónicamente, ni tan solo se consigue a medio y largo plazo la protección buscada. En resumen: la sociedad en su conjunto se vuelve más vulnerable.

No es casualidad, ciertamente, que estos días haya recordad esta lectura de una década atrás.

En las primeras semanas del estallido de la crisis del coronavirus ya se pudo comprobar como la afectación en los barrios de menor renta era superior a la de los barrios más acomodados, como posteriormente han demostrado, por ejemplo, los análisis de Oriol Nel·lo para el caso de Barcelona. Lo que hay quién ha llamado “el poder de retirarse” (“the power to withdraw”), y de hacerlo en las mejores condiciones, es directamente proporcional al nivel de renta, como cualquier otro poder. Ni el confinamiento ni la desescalada, por descontado, se viven igual si se tiene la posibilidad de recluirse en viviendas de grandes dimensiones (o en segundas residencias), con la opción de teletrabajar, con escasas dificultades para costear el precio de un vuelo de avión o en menú de un buen restaurante en las nuevas condiciones y con capacidad para adquirir los mejores sistemas de protección personal (y quién sabe si también una primera versión de la vacuna). A la vez, las recientes protestas de una parte de la población madrileña en el barrio de Salamanca son, en este sentido, el reflejo de una perversidad que va más allá incluso de la anestesia política: la falta absoluta de solidaridad con quién no puede protegerse de la misma manera.

Barrio de barracas Karail en Gulshan, Dhaka. Wikicommons

Nada nuevo, en realidad -y por desgracia-. Desde Platón hasta Martin Luther King el relato de las dos ciudades, la de los ricos y la de los pobres, ha acompañado a las sociedades urbanas. A gran promesa del liberalismo económico de Milton Friedman, el efecto trickle down (“permitamos que los ricos se hagan más ricos, y la riqueza goteará llegando a toda la sociedad”), impuesta por las instituciones económicas y financieras globales a partir del empuje de Thatcher y Reagan, ha fracasado estrepitosamente y las desigualdades siguen creciendo. Y cada crisis las empeora.

Eso sí, un factor inesperado se ha desvelado a raíz de la pandemia: la existencia de actividades, y por lo tanto, de ocupaciones consideradas (y decretadas) esenciales. Y ha resultado que muchas de ellas las llevan a cabo trabajadores y, sobre todo, trabajadoras de los estratos más bajos de renta, obviamente porqué las remuneraciones que reciben y la precariedad en la que se mueven no suele estar a la altura de la importancia de su tarea en términos de valor social. Un fenómeno que New Economics Foundation ya analizó en el excelente trabajo A Bit rich: Calculating the real value to society of different professions, demostrando que la limpieza de hospitales, las tareas de cuidados tanto de gente mayor como de niños y niñas, o el reciclaje aportan a la sociedad entre 7 y 12 veces el valor de su salario, mientras que otras profesiones infinitamente mejor pagadas incluso destruyen valor social.

Lamentablemente, de entre todas las visiones que se nos presentan estos días sobre como irán las cosas en el futuro, la de alcanzar una situación más justa para estas trabajadoras esenciales parece de las más lejanas. El estallido de las cifras de paro y la posibilidad de sustitución por robots o por otras tecnologías de muchas de las funciones que llevan a cabo estas profesionales (Amazon Go o Zora son anticipos de esta tendencia), entre otros factores, diluirán significativamente cualquier tentación alcista en los salarios.

Actividades esenciales

Así pues, es poco arriesgado afirmar que en el mundo post-COVID las desigualdades seguirán creciendo. La cuestión es qué estamos dispuestos a hacer o, mejor dio, a qué estamos dispuestos a renunciar para evitarlo. Y, en particular, a qué están dispuestos a renunciar los que más tienen.

De momento, los signos de preferencia por el cambio son más visibles en discursos y en artículos diversos que en la realidad. Y, de hecho, a medida que el desconfinamiento progresa, cada vez encontramos más muestras de defensa del status quo previo a la COVID-19.

No son únicamente los intentos de recuperación de las actividades económicas que antes de esta crisis ya precisaban una buena repensada. Es que se reclama volver al punto de origen, corregido y aumentado, y antes que nadie, no sea que otras ciudades nos pasen por delante.

No es únicamente que haya quien ha aprovechado para despedir o aplicar ERTEs más allá de lo que podía pedir el impacto económico. Es que hemos asistido a la oposición enconada de algunos sectores a medidas imprescindibles como la garantía de un ingreso mínimo vital para quien menos tiene.

No es únicamente que durante estas semanas no se hayan suspendido los alquileres o que incluso se hayan seguido practicando algunos desahucios. Es que todavía se presentan como si fueran “derechos” la utilización de la vivienda para especular o que los turistas utilicen el parque residencial para alojarse.

Si con la que nos ha caído encima este tipo de actitudes han proliferado, nos queda por delante un largo camino de sufrimiento generalizado. Considerar que todo lo que hemos alcanzado a base de consumo se ha consolidado como “derecho” es uno de los dos factores que impiden el cambio. En este desconfinamiento, si no es que tenemos que acabar dando pasos atrás, tardaremos poco en llenar bares, discotecas, aviones y playas. Parece, eso sí, que tardaremos más a llenar escuelas, equipar adecuadamente hospitales y residencias o procurar vivienda a la gente sin hogar.

Hace unos años, en una de las clásicas huelgas estivales que afectan al tráfico aéreo, recuerdo contemplar atónito por televisión como decenas, quizás centenares de personas clamaban en el aeropuerto de Barajas “¡Queremos volar! ¡Queremos volar!”. Sacada de su contexto, esa imagen es una síntesis a la vez de la grandeza y la miseria que hemos alcanzado como civilización: ahora, el ser humano (que se lo puede pagar), ¡Tiene derecho a volar! Si Leonardo da Vinci levantara la cabeza…

Huelga de controladores, Aeropuerto de Bilbao. Flickr Mikel Agirregabiria

El otro factor limitante es la codicia sin límites y la actitud insolidaria de los que más tienen, que es, guste o no reconocerlo, su actitud habitual; de otra manera no existirían estas desigualdades. Un ejemplo: las cadenas de supermercados han jugado un papel importante en el subministro de los hogares durante el confinamiento y eso les ha permitido mantener actividad y beneficios. En las condiciones actuales, ¿pueden seguir evitando implicarse en la mejora de los ejes comerciales en los que se encuentran? ¿No deberían ser las primeras en hacer un paso al frente y dedicar una parte de estas ganancias a constituir al menos un fondo de emergencia para ayudar al pequeño comercio que las rodea?

En un artículo en el blog Seres Urbanos de setiembre de 2018 escribí: “La mala noticia para los partidos que concurran a las elecciones municipales es que el dilema e hacer compatible nuestro estilo de vida con una ciudad más habitable] es falso, porqué la respuesta es “de ninguna manera”. Nuestro estilo de vida imperante es en gran medida lo que hace a las ciudades menos vivibles. Así que, si se quiere tener credibilidad, ya se pueden preparar para los programas y debates electorales propuestas concretas para la reducción de las emisiones de CO2 (afectando, sí, al volumen de tráfico de automóviles, barcos y aviones), para la disminución del uso de plásticos (eliminando, sí, bolsas y envases de nuestras vidas) o para la preservación del espacio público (vaciando, sí, las aceras y plazas de motos, terrazas, vendedores ambulantes y juerguistas en paños menores)”.

Sin duda sigue siendo así. Aunque ahora es necesario, también, que llegue bien alto y claro un mensaje para los que han ganado alguna cosa en esta crisis o para los que han salido de ella sin mayores problemas económicos y es: “¿Cómo sobrevivirá la ciudad si nos instalamos en alguna cosa parecida a una cuarentena inversa?”. La respuesta es, de nuevo, “de ninguna manera”. Porqué cuando las desigualdades llegan a niveles insoportables, el horizonte es el de la segregación máxima, el de las urbanizaciones privadas, protegidas por vallas y un ejército de guardias de seguridad, como las que encontramos ya en tantos países. Unos bunkers que, como los del relato de Szasz, protegen más en la imaginación que en la realidad. La no ciudad, en definitiva.

Vitalidad. Rambla. Vilanova i la Geltrú. Flickr Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

La ciudad, la metrópoli, son sistemas. Su vitalidad se basa en las interdependencias: entre el territorio urbano y el rural; entre el espacio público y el privado; entre géneros, culturas y niveles de renta. Hemos vivido mucho tiempo alimentando fuertes desequilibrios, sea el despedazamiento del territorio, la privatización del espacio público, el machismo, el racismo y la xenofobia, el clasismo o la aporofobia.

Las soluciones a los problemas estructurales no se pueden fiar de ninguna manera a la capacidad de consumo. No nos podemos esconder del cambio climático por muy bien climatizada que tengamos la casa. Las desigualdades socavan los cimientos de la sociedad por mucho que hagamos muros más altos. Es necesario, por parte de todos y todas, la aceptación de estas interdependencias, lo que significa entendimiento, empatía, generosidad, solidaridad y cooperación y, por encima de todo, actuar en consecuencia.